Cuando la economía era filosofía

Curiosidades del nacimiento de una ciencia

Hoy pensamos en la economía como una ciencia cargada de gráficos, ecuaciones y modelos predictivos. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que la economía no tenía números, ni estadísticas, ni siquiera un nombre propio. En sus orígenes, fue parte de la filosofía moral, una rama especulativa sobre cómo debería organizarse la sociedad, qué es el valor y qué papel juega el trabajo. Acompáñanos en este recorrido curioso por los primeros pasos de la economía como disciplina, cuando era más pregunta que respuesta.

La economía antes de ser economía

El término economía proviene del griego oikonomía, que significa "administración del hogar". Para pensadores como Aristóteles, la economía no se refería al comercio ni al dinero, sino al buen gobierno doméstico y a la justicia en el intercambio. De hecho, Aristóteles hacía una clara distinción entre economía y crematística mientras la primera buscaba el bienestar general, la segunda —el arte de hacer dinero por dinero— le parecía sospechosa y contraria a la ética.

Según el historiador Barry Gordon, en su obra Economic Analysis Before Adam Smith, "la visión aristotélica dominó durante siglos, subordinando la economía a la moral y la religión". En ese contexto, hablar de riqueza no era hablar de acumulación, sino de suficiencia.

Los mercantilistas y la obsesión por el oro

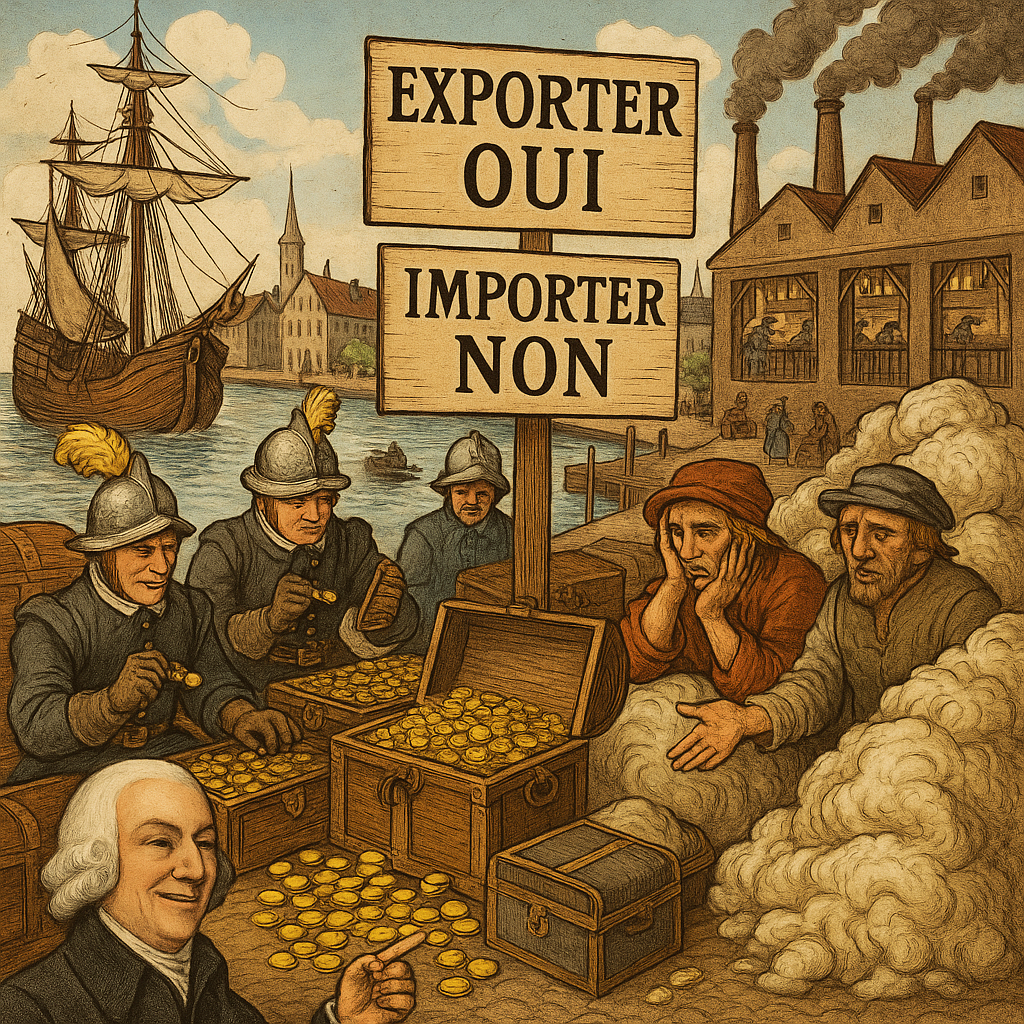

Durante los siglos XVI y XVII, con la expansión europea y el surgimiento del Estado moderno, apareció el pensamiento mercantilista. Para estos pensadores, la riqueza de una nación se medía en la cantidad de metales preciosos que poseía, especialmente oro y plata. Se promovían las exportaciones y se desaconsejaban las importaciones, incluso si eso significaba restringir la libertad de comercio.

En algunos casos, las políticas derivadas de esta lógica eran absurdas: por ejemplo, en Inglaterra se prohibía la exportación de lana cruda, mientras se subvencionaban industrias textiles solo para retener riqueza dentro del país. El economista Adam Smith se burlaría de esta visión siglos después, llamándola "sistema mercantil", una caricatura del verdadero interés nacional.

Adam Smith y "la mano invisible"

Con la publicación de La Riqueza de las Naciones en 1776, Adam Smith marca un antes y un después. Aunque él mismo se consideraba un filósofo moral, su obra sentó las bases para la economía moderna. Smith propuso que el interés individual —cuando se ejercía en un mercado libre— podía conducir al bienestar colectivo. De ahí su famosa metáfora de "la mano invisible".

Lo curioso es que Smith usó esa metáfora solo una vez en toda su obra económica, y no le dio el peso que hoy se le atribuye. Además, estaba profundamente preocupado por la desigualdad, el poder de los monopolios y la explotación de los trabajadores, temas que a menudo se olvidan cuando se lo pinta como defensor del libre mercado sin restricciones.

La historiadora Emma Rothschild sostiene que "Smith era más escéptico y complejo de lo que la historia económica ha querido mostrar". En sus cartas privadas, incluso cuestionaba el egoísmo como motor social.

Ideas extravagantes de los primeros economistas

Muchos economistas clásicos tenían ideas curiosas (o directamente excéntricas). Thomas Malthus, por ejemplo, creía que la población crecería más rápido que la producción de alimentos, condenando a la humanidad a la pobreza y al hambre. Lo que no previó fue el avance tecnológico ni la revolución agrícola.

David Ricardo, por su parte, desarrolló la teoría del "valor-trabajo", según la cual el valor de una mercancía dependía del trabajo necesario para producirla. Aunque su modelo era elegante, omitía factores como la utilidad o la demanda. Su famosa teoría de las ventajas comparativas —que aún se enseña hoy— surgió, irónicamente, para defender el comercio libre... ¡mientras era un acaudalado terrateniente que se beneficiaba del proteccionismo!

¿Y qué dicen los historiadores de la economía?

Para autores como Joseph Schumpeter, la economía nació como parte de una tradición especulativa, y solo se volvió ciencia al incorporar el método matemático en el siglo XIX. En su Historia del análisis económico, Schumpeter advierte: "los economistas tempranos eran más poetas que científicos".

Otros, como Karl Polanyi, critican esa transición. En La gran transformación, sostiene que al separar la economía de lo social y moral, se convirtió en una "ciencia deshumanizada". Por su parte, Deirdre McCloskey ha defendido una vuelta a la economía como "retórica", es decir, como diálogo ético y cultural, no solo técnico.

Una ciencia con raíces filosóficas

La economía no nació en una universidad ni en un laboratorio, sino en las mentes de filósofos, políticos y religiosos que se preguntaban cómo debería vivir la gente. Sus ideas eran imperfectas, a veces extrañas, pero reflejan un tiempo en que pensar la economía era también pensar en la justicia, la comunidad y el propósito humano. Recordar estos orígenes no es solo una curiosidad histórica: es una invitación a repensar la economía de hoy desde una mirada más humana y crítica.